仏事の知識

仏壇・仏具

故人様のご遺骨の全部または一部を、自宅などの身近な場所で保管する、比較的新しい供養方法のことです。明確な決まりはなく、自由な形で供養することができます。「故人を身近に感じ、想いを語りかけ、手を合わせて祈りたい」遺された家族の離れがたい気持ちを形にするものが手元供養(てもとくよう)です。…

仏壇をどこに置いて、どのようにお参りをしたいかで、大まかに仏壇のタイプが決まります。 ■どのお部屋でお参りするかをイメージしましょう。 ■大きさで、床置きタイプ、地袋タイプ、上置きタイプなどに分かれます。 ■設置場所のサイズを測り、仏壇のサイズを考慮して選びます。…

お仏壇はお願いごとをする場所ではなく、あくまでもご先祖様に感謝の気持ちをお伝えする場所です。ご先祖様の供養はもちろん、今まで健康に過ごせたことに対して感謝の気持ちを込めて手を合わせます。 では、仏さまにむかって手をあわせるとき、具体的にどうしたらいいのかと思うかもしれません。…

仏事・終活

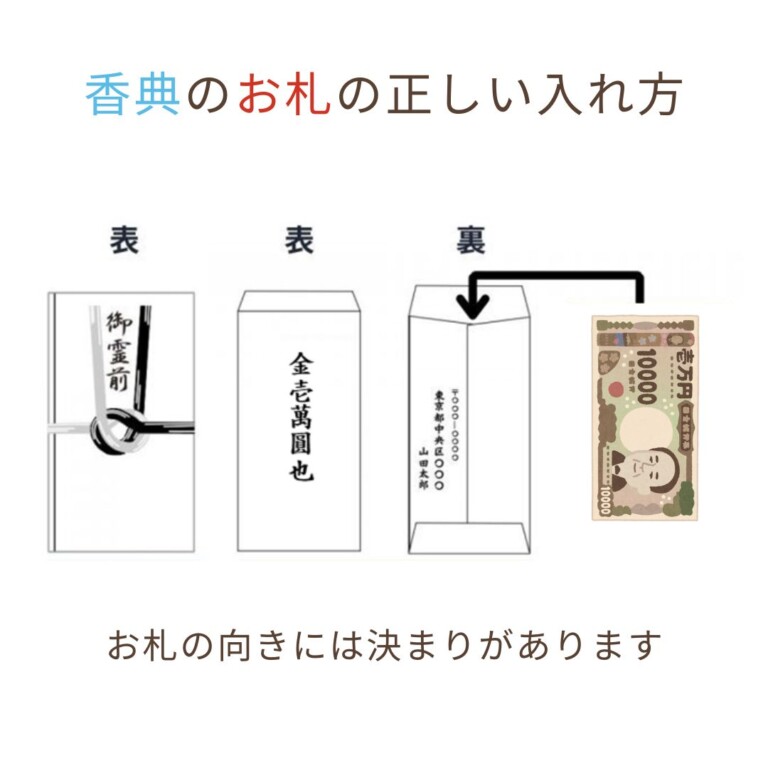

香典を入れるときは、お札の向きに決まりがあります。 お札には表と裏があり、人物が印刷されている側が表面。開封した時に表面が見えるように入れます。香典の時は、人物の顔を下にしてお札を入れます。お悔やみの気持ちを込めて顔を伏せるという意味があるとされます。反対に祝儀袋は顔が上になります。ただし、…

「シュウカツ」は「人生の終わりと向き合うための活動」のことで、日本では2010年頃から「終活」の存在が認知されるようになりました。 雑誌や新聞で特集が組まれたり、映画やテレビで終活をテーマとした作品が作られるようになったのもこの頃からです。 終活と聞くと「自分の死後、…

稚児行列(ちごぎょうれつ)とは、お寺で落慶法要や晋山式などの大きな法要を行う際などに、子どもが煌びやかな装束をまとい、街中を練り歩く伝統行事です。子どもの無病息災を願う行事でもあります。 稚児行列に参加する子どもを「お稚児さん」と呼びます。稚児の本来の意味は、乳児、幼児のことを指し、…

お墓

お墓参りで迷ってしまう作法の1つが「お墓に水をかけるか、かけないか」ですよね。 お墓に水をかけてもいいか悪いかですが、答えは「どちらでも構わない」といわれています。 両方の理由を知って支持できる意見の方の行為を選択することをおすすめします。…

ご存じの方も多いかもしれませんが、お墓はどこにでも建てられるわけではありません。 1948年施行の「墓地埋葬に関する法律」により骨の埋葬は墓地以外の場所に行なってはならないと決められています。 「みなし墓地」という、法律制定以前から存在する墓地もありますが、…

お墓は石材で出来ています。長持ちする素材ですが、それでも長年風雨にさらされるとどうしても劣化してしまいます。 参考として、実際にリフォームのご依頼を頂くのは50年を過ぎたお墓に多いようです。今あるお墓を後世へ引き継ぐにあたり、傷みが目立つので建てた当初のような美しい状態に戻したい、…

樹木葬

樹木葬の記事一覧へ墓じまい

墓じまいとは 墓じまいとは、墓石を撤去し墓所を更地にして使用権を返還することです。 お墓に納められているご遺骨を勝手に取り出して別の場所に納骨したり、廃棄したりすることは法律のもとできません。行政手続きが必要です。また新しいお骨の納骨先を用意し、移すことが必要となります。その為、…

「墓じまい」と「改葬」の違い 「墓じまい」はお墓を閉じることを意味していて、似た言葉に「改葬」がありますが、これはお墓の引っ越しのこと指します。 どちらも現在の墓石を撤去し、墓所を更地にして墓地の管理者へ返し、取り出したご遺骨を別のかたちで供養することとなります。…

改葬の具体的な手順やポイント ①親族の同意を得る なぜ今墓じまいを検討しているのか、いつ頃に実施するつもりなのか。決定事項を伝えるのではなく相談という形で家族や親戚と話し合いの場をもちましょう。 お墓はご先祖様を同じくする一同の心のよりどころであり、大事な場所です。…

その他

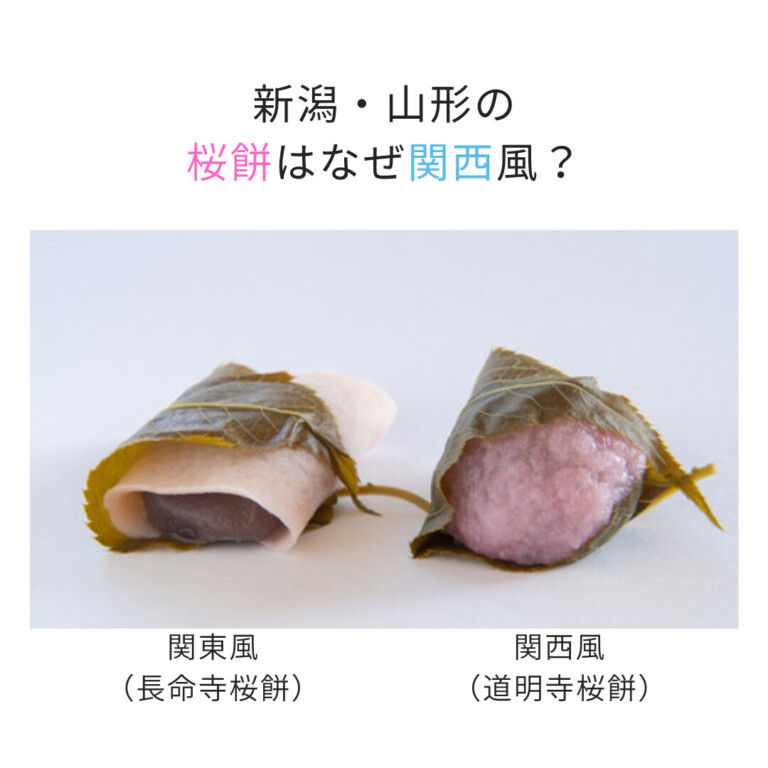

春の和菓子「桜餅」には関東風と関西風があるのをご存じですか? 関東風は、小麦粉などの生地を焼いた皮で餡を巻いた、クレープ状のお餅。享保2年(1717年)、隅田川沿い長命寺の門番・山本新六が、桜の落葉掃除に悩まされて考案したとされ「長命寺」「長命寺餅」とも呼ばれます。…

節分と言えば「豆まき」ですが、豆をまかなくてもよい名字があるのをご存じですか?それは「渡辺」さん。「渡部」「渡邊」「渡邉」のワタナベさんも同様です。 大江山の酒呑童子を退治したのが、源頼光の家臣の渡辺綱(わたなべのつな)。その為、鬼が渡辺さんを怖がって近づかないので、…

花より団子の言葉もある通り、春になると「三色団子」が店頭に並びますよね。 赤は春を表し、白は冬の雪、緑は夏の新緑とされます。 秋がないのは「飽き」が来ないように。 紅白は縁起が良く、緑は邪気を払うとされ、縁起が良い食べ物です。 女性にもっと花見を楽しんでもらおうと、…